La memoria fa brutti scherzi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sostenuto oggi in un messaggio all’Anpi: “L’ingiustificabile aggressione al popolo ucraino ha fatto ripiombare il Continente europeo in un tempo di stragi, di distruzioni, di esodi forzati che fermamente intendevamo non avessero più a riprodursi dopo la Seconda guerra mondiale”. La memoria gli fa dimenticare che nel 1999, quando proprio lui, Mattarella, era vicepresidente del consiglio, l’Italia con la Nato bombardò per 72 giorni la Serbia, provocando migliaia di vittime civili e distruzioni immense. Ma oggi il pensiero unico che riscrive la storia semplicemente cancella quell’evento, dopo la Seconda guerra mondiale c’è stata solo pace in Europa (e la Serbia, tra l’altro, era geograficamente molto più vicina a noi dell’Ucraina).

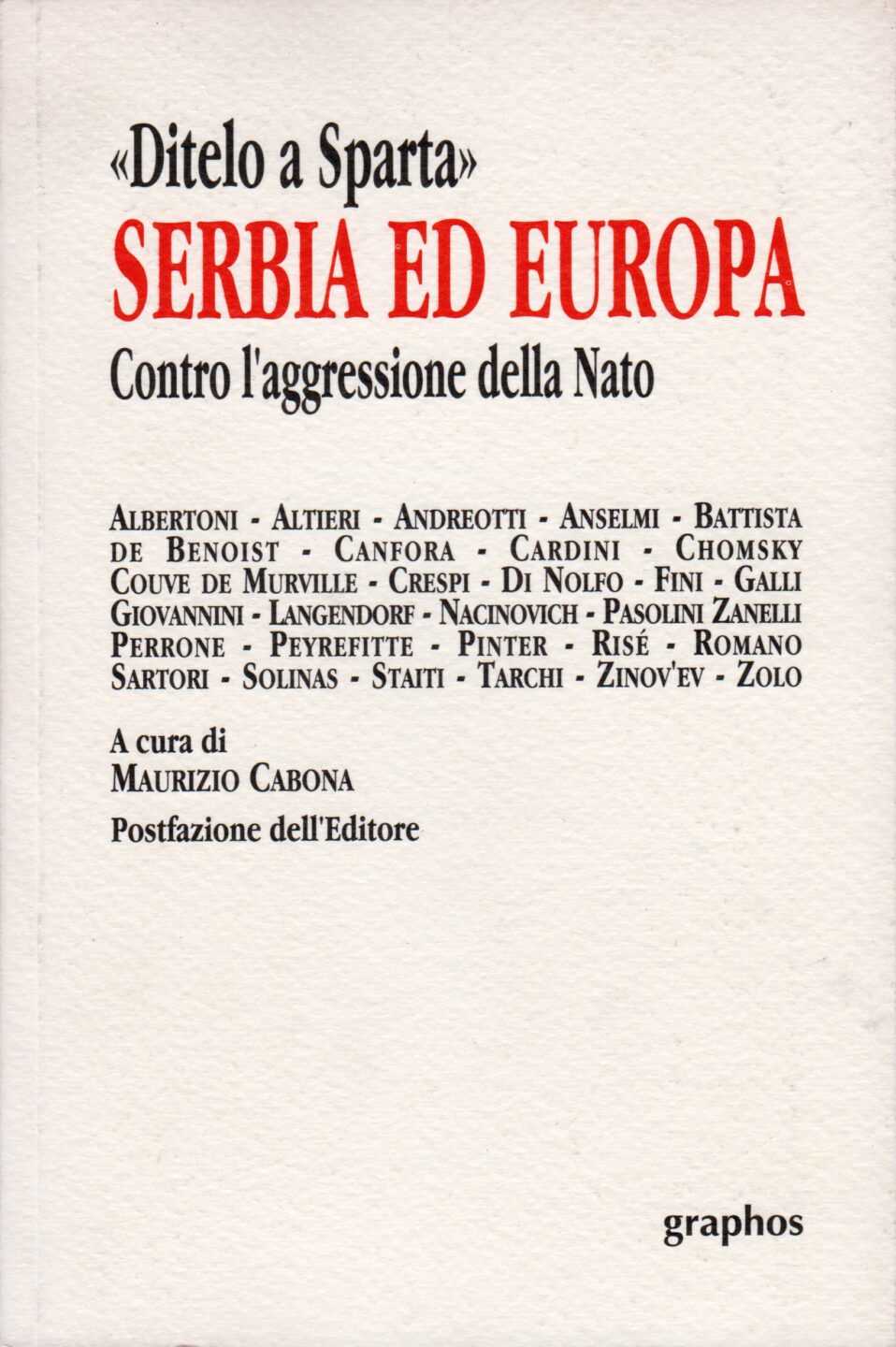

Per rinfrescarsi la memoria, offro un testo scritto proprio nel 1999, per un libro dai contributi molto vari che fece discutere e per il quale qualcuno si indignò, vedendo accanto nomi di provenienza politica molto diversa. Ci sono ancora molte cose attuali in quel testo, mi pare.

FABIO GIOVANNINI

La demonizzazione dell’avversario

[da Serbia ed Europa. Contro l’aggressione della Nato, Graphos, Genova 1999]

1. L’informazione come “forza armata”.

La guerra contro la Federazione jugoslava si sta disvelando come la prima guerra sul suolo europeo in cui i mezzi di comunicazione di massa appaiono decisivi. Una guerra che si articola con le stesse modalità di una grande campagna pubblicitaria.

Proprio perché presentata come guerra “umanitaria”, questa guerra ha avuto bisogno di una vasta opera di propaganda, volta a creare e conquistare consensi. Nessuno dei paesi Nato che hanno intrapreso i bombardamenti sulla Serbia è stato aggredito dal “nemico” contro cui combattono, né come singoli stati né come “blocco” politico militare. E’ ben diverso, infatti, quanto avvenuto nella Seconda guerra mondiale, nella Guerra di Corea, nella Guerra del Vietnam e nella Guerra del Golfo. Nel primo caso (la Seconda guerra mondiale) le potenze europee e gli Usa intervennero, in tempi diversi, in seguito all’offensiva degli eserciti nazifascisti, che occupavano nazioni e miravano dichiaratamente ad annettersi territori. Non fu certo l’Olocausto a muovere i governi europei e gli Usa contro Hitler e Mussolini, ma l’inevitabile reazione di fronte a un comportamento espansionista e aggressivo che metteva a repentaglio l’indipendenza di gigantesche aree geografiche e usava le armi per sottomettere uno dopo l’altro tutti gli stati d’Europa, Africa e Asia. La giustificazione per un intervento militare contro Germania, Italia e Giappone era quindi diretta, immediata e “facile”, non richiedeva un’impegnativa opera propagandistica e pubblicitaria per convincere le popolazioni della giustezza di una partecipazione al conflitto. Erano evidenti a tutti, attraverso i semplici mezzi di comunicazione dell’epoca (i quotidiani e le trasmissioni radio), le ragioni dell’ingresso in guerra.

Con le guerre di Corea e del Vietnam, la legittimazione ideologica al conflitto bellico veniva desunta, in occidente, dallo scontro tra i blocchi: in entrambi i casi si adduceva come motivazione la difesa di un paese ritenuto appartenente alla propria area di influenza, e in guerra con un paese confinante che faceva parte viceversa del blocco avversario (i paesi a guida comunista, Urss e Cina innanzitutto). Era, quindi, anche in quel caso una motivazione – per quanto discutibile – di immediata comprensione e comunicazione: noi contro loro, un sistema contro un altro, l’occidente capitalista contro l’oriente socialista.

Con la Guerra del Golfo la spiegazione delle ragioni di un conflitto armato si fa più difficile, ma l’episodio preso a pretesto per l’attacco contro l’Irak era molto forte: l’invasione del Kuwait da parte delle truppe di Saddam Hussein. I media ebbero un ruolo decisivo, in quel conflitto (come dimostrano vari studi e le teorizzazioni, tra gli altri, di Jean Baudrillard sulla “guerra virtuale”), e la demonizzazione dell’avversario aveva grande importanza per autorizzare l’uso di una violenza illimitata contro l’Irak e la sua popolazione civile.

Ma con la guerra contro la Jugoslavia il motivo scatenante addotto a giustificazione dei bombardamenti è stato debole e ampiamente discutibile, se non palesemente arbitrario. Per questo si è rivelata fin dall’inizio determinante la propaganda, la pubblicità.

Si è quindi parlato esplicitamente di “media war” (1), una guerra che si gioca con la medesima importanza sul terreno tradizionale e “concreto” di ogni scontro bellico e sul piano “virtuale” della comunicazione. Per le sorti belliche gli uomini-immagine, i ghost-writers e gli esperti di comunicazione politica si sono rivelati sin dall’inizio altrettanto utili degli alti ufficiali e dei capi militari. Non si è trattato di semplice “fiancheggiamento” dell’informazione nei confronti dell’apparato militare, ma di un peso assolutamente eguale dei “due” fronti, quello delle operazioni armate da una parte e quello della comunicazione globale e delle tecniche di persuasione dall’altra.

Nella guerra contro la Jugoslavia ogni giorno agiscono le bombe da sganciare sulle città o le installazioni jugoslave, e ogni giorno vengono costruite le notizie da veicolare sui media di tutto il mondo (in particolare tramite i briefing quotidiani della Nato). Le frasi ad effetto, che rispettano la sinteticità e velocità degli spot, adatte per essere ripetute nei telegiornali e sulla carta stampata, oppure i filmati e le fotografie corredati da spiegazioni unilaterali e incontrollabili, si accompagnano ai missili con la stessa portata distruttiva: il “target” dei primi sono le opinioni e l’immaginario da orientare, il “target” dei secondi sono i corpi umani e le cose da distruggere.

Per la prima volta le comunicazioni (e le tele-comunicazioni in particolare) sono state poste alla stregua di una installazione militare. La distruzione della tv serba da parte della Nato è stata legittimata allo stesso modo della distruzione di depositi di munizioni o carri armati. Il significato di questo episodio non è solo simbolico: la Nato ha esemplificato con quell’attacco (le cui vittime sono state esclusivamente civili) il ruolo determinante dell’informazione e della comunicazione nelle guerre odierne.

Questa importanza dell’informazione c’è sempre stata, ma oggi diventa centrale nei “giochi di guerra”. Nella Seconda guerra mondiale si era ancora attestati su una forma primitiva di comunicazione, le trasmissioni via radio, che permettevano di seguire “in tempo reale” tutti i passi di un’offensiva militare. Dalla Seconda guerra mondiale in poi è cresciuto parallelamente il peso dell’intelligence, cioè la parte del conflitto che si gioca sul terreno dei dati e dell’informazione più che su quello del “campo di battaglia”. Essenziale è diventata la raccolta di informazione sui nemici, e viceversa la necessità di evitare che il nemico entri in possesso di informazioni sulle proprie forze. Da qui il ruolo crescente dei servizi segreti, con la duplice funzione di acquisire notizie sul nemico e di controllare il dissenso interno.

Sono considerazioni, queste, ampiamente trattate da uno studio di Manuel De Landa (2), che si spinge a indicare i passaggi ulteriori delle tecnologie di informazione. Nell’ultima parte del Novecento, infatti, si sono sviluppate le macchine per la sorveglianza ottica, basate sulla fotografia, ma con il decisivo passaggio – nell’era informatica – dalle immagini come repliche degli oggetti raffigurati, alle immagini trattate come dati puri. La meccanizzazione della guerra ha coinvolto così anche la raccolta di informazioni, sia tramite i satelliti-spia per la ricognizione strategica, sia attraverso una dilatazione dell’uso di macchine da guerra sempre più automatiche. Persino i missili sono stati definiti “intelligenti”, cioè dotati di una capacità di decisione autonoma e automatica di fronte a un obiettivo da colpire. Si tratta, insomma, di missili-robot che proprio nei reiterati “errori” dimostrano la loro (fallibile) intelligenza.

Dati, immagini, notizie, intelligenze artificiali: l’intero spettro delle informazioni, in senso lato, è coinvolto nella guerra. Scrive Nando Vitale: “Tutto il sistema dell’informazione si trasforma, nell’evento bellico, in una sorta di organismo senziente autonomo nel quale la decisione umana non trova né spazio, né ragione di essere, sopraffatta dalla logica di persistenza dello stesso sistema, che sceglie sempre l’opzione più utile alla propria affermazione. (…) Il parere degli esperti, pure continuamente sollecitato dentro la messinscena dell’informazione, viene derubricato al livello di gadget senza senso dentro un contenitore ben più accattivante e immediato. La carta stampata e perfino la Rete, nei loro tentativi di revocare provvisoriamente la follia spazio-temporale della TV non riescono nel loro intento minoritario, ridotti ad un ruolo documentaristico utile solo per un Combat film a futura memoria.” (3)

2. Guerra “santa” post-moderna e mostrificazione del nemico.

Ci era stato detto, dopo la caduta del Muro di Berlino, che la categoria del “nemico” (tipica di un periodo segnato dalla contrapposizione ideologica e di classe) era superata e che finalmente si poteva approdare al maturo e liberale concetto di “avversario”. Illustri intellettuali erano “scesi in campo” per avvalorare questo passaggio epocale. Improvvisamente, con la guerra in Jugoslavia, gli stessi illustri intellettuali si trovano catapultati in uno schema da tipica propaganda bellica che prevede non solo il concetto di “nemico”, ma la vera e propria demonizzazione del nemico stesso, così come avveniva in tutte le guerre del passato anche lontano.

Bill Clinton e Al Gore hanno parlato esplicitamente di Milosevic come di “incarnazione del male”. E Tony Blair, il leader Nato rimasto ancorato più di tutti al linguaggio bellicista di un tempo, ha ripetuto innumerevoli volte che Milosevic è il “male assoluto” o che in Jugoslavia si combatte “una battaglia della legge e dell’ordine contro il male criminale”. (4)

Non si creda che l’epoca della virtualità e delle più sofisticate tecnologie di comunicazione abbia innovato le tradizioni antiche delle guerre. Come un secolo fa (e si potrebbe risalire almeno fino al medioevo) il nemico è stato dipinto con poche, semplici “mostrificazioni”. Il nemico è il male, la “nostra parte” è il bene.

La semplificazione pubblicitaria ha immediatamente precisato la distinzione tra il campo del “bene” e quello del “male”. In rapida successione si è diffusa l’equazione Milosevic = Hitler. Non importa quanto grossolana sia questa equazione (e quanto rischiosa, perché relativizza e in qualche misura minimizza la portata dello sterminio degli ebrei o le ambizioni di conquista planetaria da parte del nazismo), tutti i media, da quelli legati alla sinistra moderata sino a quelli affini alla destra estrema, hanno veicolato l’equazione Milosevic = Hitler.

In Italia alcuni sostenitori della Nato dell’ultima ora si sono spinti al limite finale della demonizzazione. Se i due principali rotocalchi italiani, “L’Espresso” e “Panorama” avevano gareggiato nelle copertine e nei servizi dedicati a Milosevic = Hitler, il livello massimo di demonizzazione è avvenuto proprio sulle pagine del settimanale che in precedenza si era distinto dalle riviste dominanti in Italia per sobrietà e approfondimento, il “Diario” di Enrico Deaglio. “Diario” è diventato la vetrina impressionante di una definitiva mutazione genetica di una parte della sinistra moderata italiana.

Sulle pagine di “Diario” non solo si avvalora l’identificazione antistorica tra Hitler e Milosevic, ma la demonizzazione diventa addirittura “un dovere”. E’ quanto sostiene Adriano Sofri, in un articolo verbalmente violento, che solo un clima di guerra può autorizzare: “Italiani, e stranieri: vi esorto alle meritate demonizzazioni… Demonizziamolo, questo farabutto mediocre e impunito (ndr: Milosevic)”. (5)

La demonizzazione del nemico non appartiene, dunque, solo al rozzo linguaggio propagandistico militare delle vecchie guerre, ma rientra tra i “doveri” del nuovo cittadino liberaldemocratico di fine millennio. E non importa se il concetto di demonizzazione (“alla demonizzazione, non rinuncerò mai”, scrive Sofri) viene riesumato da parte di chi, in passato, proprio per aver praticato la demonizzazione dell’avversario ha dovuto fronteggiare dure polemiche, accuse e persino un’interminabile vicenda giudiziaria.

Se il nemico è identificato con “il male”, allora la propria guerra rischia di diventare, all’alba del Duemila, una “guerra santa”, una crociata. Lo dice a chiare lettere l’ex ministro socialista, e oggi numero uno della Nato, Javier Solana: “l’unica cosa in gioco sono i valori morali”, afferma Solana, e aggiunge che con questa guerra “l’Europa vuole mantenere la sua grandezza etica”. Di più, per Solana questa non è una guerra, ma “una campagna militare per fermare una persona che ha valori assolutamente estranei ai nostri.” (6)

Molti ritengono, al contrario, che la guerra contro la Serbia sia una guerra con precise motivazioni di potere, quindi anche economiche. La finzione della “guerra umanitaria” si rivela creata solo ad uso dei mass media e degli opinion maker.

Nelle sedi meno propagandistiche anche la “guerriera” Madeleine Albright riconduce le ragioni di questa guerra alle sue vere fonti. Intervenendo alla Brookings Institution di Washington, il 6 aprile 1999, il segretario di Stato americano Albright ha detto: “La Nato sta rispondendo a una reale minaccia del dopo Guerra fredda ai suoi interessi e ideali.” Dunque non solo una guerra di “valori”, ma una difesa di “interessi”. Perché il Kosovo, aggiunge la Albright, è una piccola regione ma in una zona fondamentale. “Quest’area è un crocevia importante tra l’Europa, l’Asia e il Medio Oriente. Dalla sua stabilità dipendono direttamente la sicurezza dei nostri alleati greci e turchi, al sud, e dei nostri nuovi alleati, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, al nord.” (7)

Una guerra per difendere interessi di potenza è certo una “sporca guerra”. Ma se avesse ragione Solana sarebbe ancora peggio, perché saremmo davvero di fronte a una “guerra santa”, in cui alcuni stati potenti tentano di imporre con la forza i propri “valori” al resto del mondo. E forse, purtroppo, Solana ha almeno in parte ragione. La Nato (o meglio, l’America) si prefigge di dimostrare a tutte le nazioni che il primato occidentale (fatto anche di sacra ideologia del libero mercato e bipartitismo presidenziale di stampo statunitense) deve essere estesa “obtorto collo” all’intero pianeta, con una pretesa megalomane che fa impallidire le peggiori antiutopie orwelliane.

Sottolineare il ruolo della demonizzazione dell’avversario in questa guerra santa post-moderna, va detto, non significa affatto attenuare le responsabilità di Milosevic e dei governi della Federazione jugoslava, né mettere in discussione che vadano ricercati i possibili crimini di guerra commessi dalle parti in conflitto (mi chiedo, ad esempio, se non ci sia nessun responsabile penale per le carneficine provocate dai reiterati “errori” ammessi dalla Nato). Né si può negare che anche le manifestazioni antiamericane a Belgrado, Mosca o Pechino (o in Europa occidentale) abbiano ospitato slogan e immagini che rimandano a loro volta alla mostrificazione del nemico. Ma il punto è nella veicolazione di questa demonizzazione e mostrificazione attraverso un gigantesco e globale sistema dei media, capace di “persuadere” con una potenza mai raggiunta in altri anni.

In realtà la mostrificazione dei serbi in generale ha preceduto quella di Milosevic come individuo. Fin dagli inizi degli anni Novanta i media occidentali hanno incentrato l’attenzione sulle atrocità dei serbi, oscurando quasi del tutto le analoghe brutalità compiute, ad esempio, dai croati o dai bosniaci. Ricordo che “La Stampa”, all’epoca dello scontro tra croati e serbi, pubblicò in prima pagina un commovente (e grottesco) servizio sui serbi che “ammazzano gli orfanelli”. La sporca guerra della ex-Jugoslavia doveva per forza avere, già allora, i suoi buoni e i suoi cattivi, e fin dall’inizio i mass media hanno indicato nei serbi i perfidi, crudeli, spietati assassini.

Ma all’epoca Slobodan Milosevic non era ancora direttamente accusato di essere un “demone” o l’incarnazione del male. Il leader serbo godeva ancora di un certo credito, era un interlocutore per quanto sospetto e pubblicamente discusso da parte dei politici e dei media occidentali. Si trattava (e si tratta), non si dimentichi, di un presidente eletto in regolari elezioni e non giunto al potere con un golpe, un presidente con il quale pressoché tutti i leader politici del mondo hanno intrattenuto relazioni e si sono incontrati cordialmente.

Quando i vertici americani hanno preso la decisione di trascinare l’Europa in una guerra contro la Serbia, ecco che si è intensificata la campagna pubblicitaria contro quel paese e soprattutto contro il suo leader. La guerra è stata preparata da un’intensa e rapida opera di propaganda sulla questione del Kosovo. Non c’era stata mai la stessa attenzione dei media per nessuna altra situazione analoga, in cui una parte politico-etnico-religiosa si contrappone a un’altra dentro i confini di una nazione: si possono citare i casi dell’Irlanda, della Palestina, del Kurdistan, del Ruanda, dell’Algeria, del Chiapas…

Giornali e televisioni hanno dedicato spazio velocemente crescente alla divulgazione delle atrocità che avvenivano nel Kosovo, centrando l’obiettivo sulle responsabilità di uno solo dei contendenti.(8) Per la prima volta, inoltre, il sistema dei media occidentali ha preso espressamente le parti di una formazione guerrigliera, l’Uck. La simpatia per un gruppo armato è stata rafforzata anche dalle leadership politiche, fino a definire l’Uck un “esercito di liberazione nazionale” (lo ha fatto Massimo D’Alema al Primo congresso del Pdci, Fiuggi, 22 maggio 1999). E’ stata ribaltata la consueta presa di distanze dai gruppi che praticano la lotta armata per sovvertire il governo della propria nazione.

Sarà un caso (occorre guardarsi tanto dal “complottismo” quanto dall’ingenuità, quando si affrontano campagne propagandistiche di questa portata), tuttavia va notato che nei mesi e nelle settimane precedenti lo scatenarsi della guerra contro la Serbia l’immaginario occidentale è stato occupato dalla visione e dalle discussioni attorno a due film di successo come l’americano Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e l’italiano (ma reso celebre dalla grande opera promozionale della Miramax americana) La vita è bella di Roberto Benigni. “E’ evidente”, scrive Enrico Deaglio, “che i due film parlano del Kosovo. Il primo invocando l’intervento di terra, il secondo evocando la deportazione e la pulizia etnica.” (9) L’immaginario era stato colonizzato in anticipo.

E un immaginario colonizzato in chiave bellica non può ammettere dissenso. In periodo di guerra chi dissente è per definizione “colluso” con il nemico. Chi si discosta dall’unanimismo dei 19 governi della Nato deve essere “assimilato” al nemico e a sua volta demonizzato. Peter Handke, voce estrema nella sua eccessiva scelta di campo filo-serba, è subito diventato oggetto di strali. Salman Rushdie lo ha definito “scemo internazionale”, le cui posizioni non sono idee da confutare ma “follie”, “idiozie” che “meritano di essere distrutte”. (10) Per un uomo, come Rushdie, che ha vissuto sulla sua pelle l’intransigenza del fanatismo è un passo indietro clamoroso. Ma lo scrittore dei Versetti satanici non è solo. Handke è stato liquidato come un “mostro” anche da Susan Sontag e Hans Magnus Enzensberger, a suo tempo entrambi paladini del pluralismo di opinioni.

Analoga sorte è toccata, in Francia, a Regis Debray, vezzeggiato dai media e dai commentatori politico-culturali quando demoliva il mito di Che Guevara, ma gettato nell’angolo dei “cretini internazionali” (da Alain Joxe) o definito “rabbioso” (dal quotidiano “Libération” che ha mobilitato schiere di firme per controbattere in un dossier le tesi di Debray).

Le guerre sono una cartina di tornasole per rivelare gli approdi delle diverse forze politiche, ma anche per evidenziare le derive degli intellettuali. Se questa guerra svela i limiti storici di una sinistra moderata che, al governo in gran parte d’Europa, ha scelto la gestione dell’esistente rinunciando a tutto il suo patrimonio critico, nello stesso tempo questa guerra indica una preoccupante perdita di autonomia della cultura e degli intellettuali.

3. Il “secolo breve” torna al passato.

Proprio la dimensione immaginaria della guerra contro la Federazione jugoslava induce a riflettere sulle frettolose semplificazioni con cui si è guardato, di recente, all’esperienza storica del Novecento. Sembrava un secolo “breve” che si chiudeva lasciando alle spalle tutte le sue asprezze, tutti i suoi conflitti profondi. Caduto il Muro di Berlino e scomparsa l’Unione sovietica, persino le domande fastidiose sui limiti del capitalismo sembravano svanite. Eravamo arrivati nella “società trasparente”, come la chiamò Gianni Vattimo, senza guerre, senza violenze. Invece, la guerra della Nato del 1999 ha per taluni versi portato indietro di almeno un secolo il calendario.

Certo, qualcosa è cambiato anche nelle guerre del secolo breve. Oggi siamo di fronte a una tecnologia bellica che permette di seguire in poltrona, come un qualsiasi spettacolo televisivo, il diluvio di fuoco scaricato sul nemico dai “nostri” aerei o dai “nostri” missili. Gli eserciti impegnati dalla Nato sono quasi esclusivamente professionali, e ciò riduce il coinvolgimento emotivo di massa per i “nostri” ragazzi al fronte. I paesi della Nato che partecipano alla guerra contro la Serbia, perciò, non vivono i pericoli di un concreto clima di guerra, ma un’ovattata virtualità bellica, dove rischiano la vita solo gli altri. Una guerra, dunque, con un solo fronte in cui si cade e si muore: il fronte nemico. Questo, forse, non era mai accaduto nella storia dell’umanità. La potenza bellica di una parte è talmente soverchiante da rendere la guerra “unilaterale”: una sola parte spara e una sola parte muore. In mezzo, terzo soggetto, i profughi che scappano dall’inferno.

Ma se la guerra di fine Novecento si dota di strumentazioni senza precedenti, quel che riaffiora è un vecchio, vecchissimo bellicismo a tinte coloniali e imperiali. L’Europa vive solo di un immotivato “complesso di superiorità”. Persino un intellettuale a volte raffinato come Alain Touraine ha detto in un’intervista che “nel cuore dell’Europa” non ci si può permettere di avere un dittatore simile a quelli del Terzo Mondo. (11) Nel cuore dell’Europa, allora, ci sono valori più validi che altrove. Forse è per questo che non si è bombardato il Messico durante la crisi chiapaneca? Forse è per questo che non si bombarda la Turchia per la persecuzione contro i curdi? Perché non sono “nel cuore dell’Europa”?

Sempre Touraine rivela che il vecchio eurocentrismo contraddittoriamente filoamericano ha bisogno di antichi spauracchi, come il comunismo, dato per sepolto a giorni alterni. Se si tratta di rinfocolare odi anticomunisti sempre utili, allora va bene anche definire, come fa Touraine, il presidente serbo Milosevic un “dittatore comunista”. Se mai, andrebbe notato, Milosevic è uno dei tanti ex-comunisti che, per restare al potere dopo il crollo dell’Urss, hanno cancellato cinicamente il proprio passato, proprio come Boris Eltsin (o come Massimo D’Alema). Ma evidentemente agitare lo spettro comunista, anche se decisamente a sproposito, fa ancora comodo.

L’Europa (e gli Usa) dimostrano di non aver fatto un solo passo avanti nella capacità di risolvere il rapporto con gli altri popoli o con le contese internazionali, se non in termini violenti e bellici. Come i vascelli europei bombardavano i villaggi inermi dei paesi “selvaggi” da colonizzare, in un lontanissimo passato, così gli aerei da cinquemila metri di altezza bombardano una nazione che non è in grado di reagire. E invece di cercare le vie del negoziato, della prevenzione, della pressione diplomatica senza cannoni o missili, degli aiuti economici e quant’altro, si sceglie la vecchia strada della forza e della violenza. Fino a chiedere agli americani, come fa ancora Touraine, di “tirare sul palazzo presidenziale” per eliminare totalmente e definitivamente il nemico Milosevic. Il Far West al sorgere del Duemila, insomma.

Se per un momento tentassimo uno “sguardo esterno” che sfugga alle campagne pubblicitarie dei media, non potremmo che constatare che oggi un’intera nazione europea viene rasa al suolo soltanto perché in un piccolo fazzoletto di terra qualche reparto militare ha operato repressioni armate (fatto esecrabile e condannabile) e qualche banda di squadristi ha commesso degli omicidi (fatto altrettanto esecrabile e condannabile). Mi rendo conto che definire il Kosovo “un piccolo fazzoletto di terra” e parlare di “qualche reparto militare” e “qualche banda di squadristi” suona come un’eresia intollerabile alle orecchie di chi ha trasformato la crisi balcanica in uno scontro di civiltà, in una guerra di valori morali contro la pulizia etnica, gli stupri etnici e le deportazioni di massa. Il fatto è che non uso quei termini per minimizzare un fatto comunque grave (le repressioni e lo squadrismo), ma perché situazioni analoghe si contano a centinaia, e forse a migliaia, sul pianeta. Se in ognuna di queste situazioni si volesse intervenire allo stesso modo, il mondo precipiterebbe inesorabilmente nella barbarie e nell’autodistruzione.

Tutte quelle situazioni di violenza, sopraffazione e ingiustizia che costellano il mappamondo odierno devono essere affrontate politicamente, devono essere bloccate e superate. Di fronte a queste situazioni, l’obiettivo delle persone sensate e pacifiche dovrebbe essere uno solo: preparare un nuovo secolo (limitiamoci a un secolo, senza ragionare in termini millenaristici) in cui non ci sia più il ricorso alle guerre per risolvere le controversie internazionali. Per questo non è certo invocando l’esercito europeo che si risolve il problema. Chi riduce tutto alla necessità di armare l’Europa per sottrarla allo strapotere americano elude la necessità di superare complessivamente il ricorso alle guerre. Non sarebbe stata meno ingiusta, questa guerra, se a combatterla fossero stati gli eserciti europei invece della Nato a guida statunitense.

Il vocabolario di fine millennio sembra avere espunto alcune parole che erano state dense di significato. Nessuno pronuncia più la parola disarmo (se ne parlava solo quando esisteva il blocco sovietico, e questo induce il sospetto che si volesse disarmare solo l’area avversaria e viceversa garantire a un solo gruppo di nazioni il monopolio della forza bellica). E sembra che siano diventate parole negative il pacifismo e la nonviolenza, fino a qualche anno fa viceversa invocate da tanti “progressisti” (penso a personaggi come Achille Occhetto, che colorò la sua operazione di cancellazione del Pci proprio assumendo verbalmente la nonviolenza). E invece il futuro del pianeta (e di quella piccola porzione del pianeta che è l’Europa) richiede proprio disarmo, scelte di pace, strategie che vadano oltre l’uso della forza. Non si possono combattere i violenti tentando di schiacciarli con una violenza ancor più sanguinaria, pena l’innescarsi di una spirale ad altissimo rischio e che somma nuovi problemi a quelli che vorrebbe risolvere.

Per intraprendere una strada pacifica e nonviolenta il punto di partenza non è da zero: esiste un grande patrimonio di idee e di elaborazioni (penso alla difesa popolare nonviolenta elaborata da Gene Sharp, tra i tanti esempi) che indicano le vie altre rispetto al permanere del paradigma della violenza e della guerra. Non sono illusioni astratte di “anime belle”, ma studi di esperti di diritto e politica internazionale. Perché la guerra e la violenza, oggi, sono una scelta, non una necessità.

Ma, evidentemente, il “secolo breve” sceglie di concludersi tornando indietro, invece di proiettarsi avanti.

4. Guerra e informazione nell’era del Villaggio Globale: un esempio preoccupante.

In chiusura di questo breve saggio vorrei soffermarmi su una polemica sorta durante un dibattito, all’Università di Roma, organizzato dal corso di laurea diretto da Alberto Abruzzese, e narrata su “La Repubblica” da Furio Colombo. Il giornalista di “Pinocchio” Mario Giordano, infatti, ha suscitato gli applausi degli studenti (e l’irritazione di Colombo, presente al dibattito) invitando a stare in guardia di fronte alle notizie che si ricevono attraverso i media e rivelando che la campagna multimediale sulla vicenda del Kosovo è stata curata da una potente società americana di pubbliche relazioni, che l’articolo di Colombo indica con il nome di “Rudder & Finn”.

Mi sono immediatamente incuriosito, anche se sono sempre dubbioso sulle teorie del complotto, contro le quali giustamente si scaglia Colombo. Ho acceso il computer e ho usato vari motori di ricerca per trovare notizie su questa società di pr, a me sconosciuta. La ricerca su Internet all’inizio non ha dato risultati. Tutti i motori di ricerca davano per inesistente una ditta dal nome Rudder & Finn. Ma presto, ecco scoperto l’arcano. Sia Giordano che Colombo usavano una grafia errata: la ditta esiste, ma si chiama Ruder Finn Public Relations, Inc., agenzia di servizi e consulenze sulle comunicazioni. Una “d” in meno e una & commerciale in meno, che per le ricerche sulla Rete diventano decisive per renderne impossibile l’identificazione. L’errore di Giordano e Colombo, però, indica anche la fonte originale della notizia su cui i due giornalisti hanno polemizzato: un testo di propaganda del governo serbo, che ho trovato al sito http://www.beograd.com/kosovodossier/rudder%20Finn’s%20lessons.html. Si tratta di un Dossier Kosovo che contiene una pagina dedicata alla “Rudder & Finn”: ecco da dove viene l’errore di grafia da parte di Giordano e Colombo. Nella pagina del governo serbo si afferma che la spesa di kosovari e albanesi per i servizi della ditta di pr ammonta a vari milioni di dollari. L’obiettivo delle campagne promozionali della ditta americana è di ottenere il favore di lobby, politici e media verso la causa kosovaro-albanese, accreditandola ad esempio come modello di non violenza, pace e rispetto dei diritti umani anche quando pratica la lotta armata o il terrorismo. Non manca l’autocritica serba, nella pagina web: “La propaganda serba”, vi si legge, “lenta, inerte e senza immaginazione, non è capace di trasmettere immagini di eguale peso emotivo.”

Ma nel corso di una guerra non si può dare acriticamente per buona una fonte governativa parte in causa nel conflitto. L’origine serba della notizia sul ruolo della ditta di pr mi ha indotto ovviamente qualche dubbio sulla sua autenticità. Ho proseguito allora la ricerca su Internet e, grazie alla digitazione del nome corretto, ho trovato finalmente il sito ufficiale della Ruder-Finn: www.ruderfinn.com.

Con grafica elegante, essenziale e aperta da un futuribile suono che accompagna il lampeggiare di un cerchio giallo, ecco dischiudersi le pagine della Ruder-Finn. “L’informazione è la moneta del futuro”, ci annuncia immediatamente il sito, svelando subito il modernissimo nesso tra affari e persuasione.

Lo scopo della ditta, apprendiamo, è di sostenere gli ideali proclamati da governi, società e istituzioni, spinti dal “valore dei valori”. La Ruder-Finn, insomma, si dedica alla “dimensione etica e filosofica delle pubbliche relazioni”. In un mondo occidentale che riscopre le guerre, come abbiamo visto, in nome dei propri valori, il servizio della Ruder-Finn appare imprescindibile.

Fondata mezzo secolo orsono dal fotografo David Finn e dall’intraprendente Bill Ruder, la Ruder-Finn è oggi un’agenzia di comunicazioni con oltre 450 dipendenti e con uffici a New York, Washington, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Raleigh, Londra, Parigi, Gerusalemme, Pechino, Hong Kong, Singapore. L’agenzia cura le comunicazioni locali e generali di oltre 200 ditte, governi e associazioni. Da quel che si apprende nelle sue pagine Web, in cinquant’anni di attività la Ruder-Finn non è stata certo al di sopra delle parti. Ha lavorato, tra l’altro, con l’amministrazione Kennedy per la campagna sugli armamenti nucleari, ha fornito appoggio di pr al governo di Israele durante la Guerra dei Sei Giorni, e consulenze per i primi ministri Eshkor, Meir e Begin.

Fin qui niente avvalora, però, le notizie di parte serba sul coinvolgimento della Ruder-Finn nella vicenda kosovara. Digitando ancora nel sito della ditta, però, si arriva a un elenco della loro clientela internazionale. Tra i (pochi) clienti del servizio di International Relations si enumerano, tra gli altri, le repubbliche di Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia: tutti stati che hanno avuto contenziosi o veri e propri scontri armati con la Federazione jugoslava. E poi, ecco la conferma: nella lista dei clienti c’è la dicitura “Republic of Kosova”.

Nella guerra contro la Federazione jugoslava, allora, c’è davvero un’“armata” in più, importante almeno quanto una nave lanciamissili o un aereo Stealth: la Ruder-Finn.

Furio Colombo ha ironizzato sul ruolo della Ruder-Finn nella campagna propagandistica che accompagna la guerra, ritenendo improbabile che una ditta di pr possa “menare per il naso il mondo, Kofi Annan, Cernomyrdin e il Papa”. Ebbene, almeno per quanto riguarda il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan la battuta di Colombo non coglie nel segno. La conferenza per il cinquantesimo anniversario della Ruder-Finn, svoltasi a New York il 22 ottobre 1998, aveva come relatore proprio Kofi Annan (oltre ad altri sette speaker, tra i quali ricordiamo almeno Joan Konner della “Columbia Journalism Review” che ha svolto un intervento dall’inquietante titolo The Civil War of Values, La guerra civile dei valori). A parte un dubbio legittimo sulla “copertura politica” fornita da Annan al business di una azienda privata, è certo che il segretario delle Nazioni Unite non appare insensibile alle azioni della Ruder-Finn, se arriva a legittimarla con una propria relazione.

Analizzare il “caso Ruder-Finn”, allora, lungi dal significare una sottovalutazione della vera vicenda kosovara o delle atrocità avvenute nella guerra civile tra popolazione serba e albanese, è solo un tassello in più per comprendere il ruolo bellico dell’informazione che si conferma altrettanto decisivo della forza militare.

NOTE

1) Enrico Brivio, Missili e notizie, il difficile controllo, in “Il Sole-24 Ore”, 9 maggio 1999.

2) Manuel De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, Feltrinelli, Milano 1996.

3) Nando Vitale, War medium system, in “Modus Vivendi”, giugno 1999.

4) Queste ultimi affermazioni di Tony Blair sono state scritte per “The Sun”, in un articolo ripubblicato su “La Stampa”, 30 maggio 1999.

5) Adriano Sofri, Anche Hitler non era Hitler, in “Diario”, 26 maggio 1999.

6) L’Europa deve contare (e fare) di più, Intervista a Javier Solana di Pino Buongiorno, in “Panorama”, 29 aprile 1999.

7) Madeleine Albright, Lezione di geopolitica e storia, in “Il Foglio”, 22 aprile 1999.

8) Anche le fotografie hanno fatto parte della campagna anti-serba. Un caso clamoroso è stato la copertina e il servizio interno di “Panorama” del 15 aprile 1999 (Kosovo: le foto dell’orrore). Per supportare le prime azioni di guerra contro la Serbia sono state pubblicate foto di cadaveri civili affermando che si trattava di una strage compiuta pochi giorni prima dai serbi. In realtà erano fotografie vecchie di oltre un anno e già ampiamente diffuse, relative a un episodio che – tra l’altro – non fa nemmeno parte dei crimini imputati a Milosevic dal Tribunale dell’Aja. A fronte di una intera copertina e di varie pagine dedicate a quella manipolazione, i lettori di “Panorama” sono stati informati dell’“errore” con venti righe di parziale e imbarazzata rettifica (L’errore e l’orrore, in “Panorama”, 22 aprile 1999).

9) Enrico Deaglio prosegue: “Non c’è alcun dubbio che i due spettacoli abbiano avuto, nel profondo delle coscienze collettive, un peso nello spostamento delle opinioni pubbliche a proposito della guerra della Nato contro la Serbia.” (Cfr. “Diario”, 20 aprile 1999).

10) Salman Rushdie, Dal Kosovo al Colorado, in “La Repubblica”, 8 maggio 1999.

11) Qui non c’è soluzione senza eliminazione, colloquio con Alain Touraine di Chiara Valentini, in “L’Espresso”, 29 aprile 1999.

12) Furio Colombo, A certi studenti piace la teoria del complotto, in “La Repubblica”, 16 maggio 1999.